Paul Ley, medico di Laveno nella striscia di Gaza: “Un lavoro durissimo tra 5000 sfollati”

Il medico italo francese è impegnato nell'ospedale di Khan Younis, nel sud della striscia, con la task force medica della Croce Rossa Internazionale

Sotto le bombe di Gaza, a fare un lavoro durissimo che salva vite in condizioni estreme insieme all’unico team non palestinese ammesso ad entrare nell’inferno della guerra, c’è anche un lavenese, che ha fatto della sua professione di medico una missione.

Paul Ley, cittadino italo-francese, figlio di due scienziati in forza al centro comune di ricerca di Ispra e da sempre residente nella città affacciata sul lago Maggiore, ha passato la frontiera di Rafah il 27 ottobre scorso con il team della Croce Rossa Internazionale inviato nelle zone più “in emergenza”. «L’ultima mia destinazione prima di questa è stata il Tigrai, in Etiopia, quando era in corso una guerra civile devastante. Poi siamo stati chiamati qui». Paul è ormai decenni che opera come medico specializzato in ferite di guerra al fianco delle organizzazioni di pace internazionali, prima con Emergency e ora con la Croce Rossa Internazionale. E, da chirurgo ortopedico, è spesso chiamato a salvare vite nel modo più duro: amputando arti per consentire alle vittime per sopravvivere.

Stando a ciò che sentiamo dalla cronaca, avete a che fare con un numero altissimo di vittime molto giovani…

«Qui a Gaza il 48% della popolazione ha meno di 14 anni, vuol dire che metà dei suoi cittadini è un bambino. Per questo ci sono cosi tanti giovanissimi tra le vittime» spiega.

«La striscia di Gaza è lunga poco più di 39 chilometri, una distanza che non è nemmeno quella tra Varese e Milano – continua, spiegando il luogo in cui è stato inviato – Un territorio ridicolmente piccolo che è stato tagliato in due dagli israeliani, che concentrano l’attacco in quello che ritengono il centro di comando, Gaza City. Noi invece siamo nel sud, a Khan Younis, una cittadina vicino al confine con l’Egitto, sì e no a 4 chilometri da Rafah. Vicino a quel confine poi c’è un aeroporto militare, da cui si muovono gli aiuti».

LA VITA QUOTIDIANA NELLA STRISCIA, TRA MIGLIAIA DI PROFUGHI ACCAMPATI IN OSPEDALE E IL NASTRO ADESIVO SULLE FINESTRE PER SALVARSI DALLE SCHEGGE

«Il nostro team è l’unico non palestinese che lavora dentro la Striscia di Gaza – continua Paul Ley (nella foto a sinistra) – Siamo arrivati il 27 ottobre scorso: inizialmente pensavamo di essere assegnati all’ospedale di Shifa, il più importante del “paese”, cioè questa zona piccolissima come sta mettendo in subbuglio tutto il mondo. Quando siamo arrivati però hanno deciso di non mandarci all’ospedale Shifa, a Gaza City, nel nord: cosi ci hanno mandato all’ospedale di Khan Younis, uno dei due o tre ospedali ancora operanti nella striscia di Gaza. Il nostro team è composto da un chirurgo ortopedico (io), un chirurgo plastico, un anestesista, uno strumentista, un caposala infermiere e un infermiere. Le nazionalità sono diverse: c’è un italo francese, che sono io, un britannico, un boliviano, una tedesca, un italiano e un catalano».

«Il nostro team è l’unico non palestinese che lavora dentro la Striscia di Gaza – continua Paul Ley (nella foto a sinistra) – Siamo arrivati il 27 ottobre scorso: inizialmente pensavamo di essere assegnati all’ospedale di Shifa, il più importante del “paese”, cioè questa zona piccolissima come sta mettendo in subbuglio tutto il mondo. Quando siamo arrivati però hanno deciso di non mandarci all’ospedale Shifa, a Gaza City, nel nord: cosi ci hanno mandato all’ospedale di Khan Younis, uno dei due o tre ospedali ancora operanti nella striscia di Gaza. Il nostro team è composto da un chirurgo ortopedico (io), un chirurgo plastico, un anestesista, uno strumentista, un caposala infermiere e un infermiere. Le nazionalità sono diverse: c’è un italo francese, che sono io, un britannico, un boliviano, una tedesca, un italiano e un catalano».

Teoricamente, la zona doveva essere più sicura per degli operatori internazionali: ma le notizie delle ultime ore, che riferiscono di bombardamenti in città, non sono rassicuranti. «Ci sono state esplosioni molto vicine al nostro ospedale» ci ha confermato il medico di Laveno.

Il lavoro del team della Croce Rossa Internazionale a cui appartiene Paul Ley – di fatto il team top al mondo per la medicina di pace in luoghi di guerra – si svolge nel grande ospedale della parte sud della Striscia che, oltre ai pazienti, ospita anche migliaia di sfollati: «La mia stanza da letto è un’aula della scuola infermieri dell’ospedale. Quando siamo arrivati, ci hanno dato il primo piano di quell’istituto e noi dormiamo tutti li. Il che significa, in concreto, che la mia dotazione per vivere è un seggiolino di quelli da conferenza e un materasso di gomma piuma con una coperta grigia, senza nemmeno le lenzuola: diciamo che siamo messi piuttosto male, anche per i nostri già spartani standard. Le lenzuola dell’ospedale in realtà sono usate perlopiù come tende, per i circa 5000 sfollati che occupano totalmente il cortile interno».

Non migliora di molto la disponibilità di cibo: «Oggi è andata bene, ci hanno portato qui dei pomodori e dei cetrioli. In generale abbiamo una piccola cambusa con carne e tonno in scatola, ananas allo sciroppo… Poi in ospedale a mezzogiorno ci danno un pasto, di solito riso e un pezzo di carne».

Per quanto spartano, il luogo in cui lavorano è per definizione sicuro, anche se non si può definire tranquillo: «Il punto in cui noi lavoriamo e alloggiamo è segnalato con precisione agli israeliani: la Croce Rossa dà infatti alle parti in conflitto la posizione esatta di dove noi operiamo, in modo che possano evitare di bombardare o farlo solo dopo l’avvertimento. Ma questo può capitare da una mezz’ora all’altra, e inoltre la distanza minima tra un target “legittimo” e un luogo “deconflicted” è di 150 metri, che sono pochi. Così mettiamo alle finestre un adesivo della 3M che impedisce che i frammenti di vetro volino via, e poi mettiamo il materasso in un punto “tattico” dove non ci siano rischi. Un’altra particolarità nel nostro vivere qui sono i droni: ce ne sono in giro 24 ore su 24, ascoltiamo perennemente il loro ronzio sopra la testa».

«Per andare dai nostri alloggi al reparto, dall’altra parte dell’ospedale, dobbiamo attraversare il cortile interno, che è pieno di sfollati – continua – Praticamente camminiamo come in un campeggio gigantesco, in un posto che non è un campeggio: per creare dei ripari hanno usato dal cartone alle lenzuola dell’ospedale. Alcuni, più fortunati, hanno tende regalate da associazioni rotary o altro. Sono circa 5000 persone, secondo le ultime stime dell’ospedale, ammassate all’interno senza bagni, il che naturalmente crea anche un grosso problema di igiene e cibo. In quel luogo c’è tutta gente sfollata e scioccata, mescolata ai pazienti e allo staff locale. Ma sono sotto choc anche i chirurghi, gli infermieri: tutto l’ospedale è disfunzionale, perchè lo staff è disfunzionale».

Anche medici e infermieri, del resto, sono soprattutto cittadini della striscia di Gaza: «Tre giorni fa ero in sala, lo staff arabo si agita e scopro che il dottor tal dei tali ha ricevuto una telefonata dove gli hanno comunicato che è morta la sorella insieme ad altre sei persone – spiega – E lui deve continuare a lavorare, perchè sennò i feriti non si possono curare. Nell’ospedale, in teoria, ci dovrebbe essere un triage ma qui parliamo di migliaia di feriti, è una situazione ingestibile. Anche perchè in Italia il triage indirizza il paziente verso la risorsa più adatta, qui il triage sceglie quali pazienti vale la pena di trattare e quelli che si dovranno lasciare. Qui si tratta di cambiare totalmente assetto psicologico, rispetto a una situazione normale. Ed è per questo che la Croce Rossa Internazionale qui tende a lasciare per poco tempo i suoi team, o cambiarli frequentemente: qui se si rimane troppo tempo si rischiano i burnout, gli stress da lavoro».

UNA SITUAZIONE ESTREMA

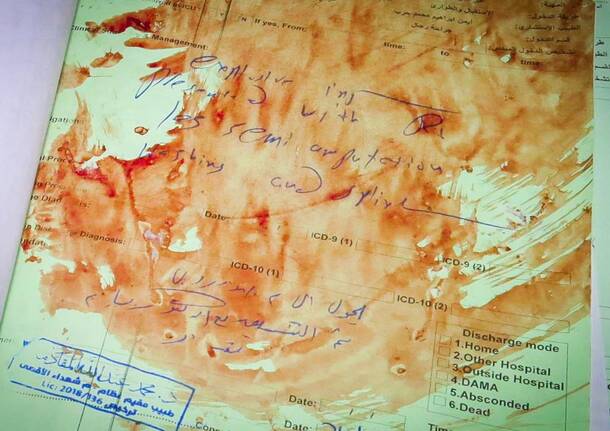

«Quando siamo arrivati qui eravamo nella fase acuta dei bombardamenti aerei, coi caccia che si sentivano 24 ore su 24: le strisce, e poi il rumore. Poi sentivi la partenza del razzo di Hamas, la scia di fuoco e e dopo tre minuti una grande esplosione. I bombardamenti aerei caratterizzano anche il tipo di feriti che arriva in ospedale: io e Tom, il chirurgo plastico, siamo “gli specialisti” qui non solo a lavorare ma anche a dare consulenza su specifiche situazioni. Qui le ferite sono di un solo tipo: amputazioni e ustioni, causate dai bombardamenti aerei. In oltre due settimane non abbiamo ancora visto una persona ferita da arma da fuoco. Quelli che arrivano sono quasi tutti feriti da bombe aeree, questa non è una guerra dove si spara, sono tutti vittime di esplosioni. La mia prima paziente è stata una bimba di un anno che aveva perso tutte e due le gambe, e qui le giornate sono tutte così. Oggi abbiamo amputato una signora che è stata 24 ore sotto le macerie della sua casa, e nella stessa esplosione è morto suo marito e uno dei suoi figli. Abbiamo cercato con delicatezza di spiegarle che eravamo costretti ad amputarle entrambe le gambe, ma ci siamo trovati davanti a nessuna reazione: aveva già perso tutto, delle sue gambe quasi non le interessava. Credo abbiano la sensazione di non avere via d’uscita, sono letteralmente e psicologicamente in trappola».

Ogni giorno le scelte sono durissime, in un luogo dove strumenti e medicine scarseggiano e i feriti aumentano sempre di più: «Il chirurgo plastico è uno specialista delle ustioni, e deve continuamente domandarsi se ha senso cercare di curare un ustionato al 90%, che morirebbe anche in un ospedale più attrezzato – si domanda Paul Ley – Alla fine cerca di non farlo soffrire, invece di far fuori metà della scorta di medicamenti per un paziente che il giorno dopo morirà. Nei libri di medicina ci sono un sacco di istruzioni, ma nella realtà devi fare altri conti. Ogni giorno c’è qualcuno di noi che si domanda “ma cosa possiamo fare?” Io rispondo “pensiamo a uno alla volta”. Sennò ne veniamo sopraffatti».

Inevitabile chiedere come ci si sente, in una situazione del genere: «Io ho fatto la mia prima amputazione in Uganda, in Karamojo, in un ospedale dei comboniani, negli anni ’90: da allora non ho più smesso – risponde – E’ quello che ho fatto per tutta una vita. Non è che ci si abitua, non è corretto dire così, ma alla fine c’è una parte di te che dice a se stesso “per poterlo aiutare devo rimanere freddo”».

Infine, che idea si è fatto di questa situazione? «Paradossalmente quando sei in mezzo a questo tipo di crisi non vedi molto di quello che succede: noi viviamo in ospedale, lavoriamo lì tredici ore al giorno, abbiamo il nostro shelter dove dormiamo e mangiamo. In teoria è una zona protetta. Noi vediamo solo i risultati di quello che succede, oppure sappiamo che gli israeliani hanno promesso di avvertire gli ospedali prima di bombardare, ma se ti dicono “tra due ore la palazzina salta” cosa si può fare, se non mettersi sotto braccio il computer e scappare? Poi ci sono quelli di Hamas, che impediscono alla gente di andare via per non darla vinta agli israeliani e poi perchè più vittime ci sono più la pressione internazionale aumenta. L‘impressione è che entrambe le parti sono determinate ad andare fino in fondo, qualunque cosa in termini di vittime questo significhi».

Accedi o registrati per commentare questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.